第4回:導入成功のポイントと注意点〜要件定義からサービス選定まで〜

本連載では、私たちPSソリューションズがバックオフィス部門で実践した生成AIの導入プロセスとその具体的な成果、導入時の注意点などについて、5回にわたって詳しくご紹介しています。

今回は、実際に生成AIを導入・活用する際に重要となるポイントや注意点、そして導入前に確認しておくべきチェックリストについて詳しく解説します。記事の最後には無料ダウンロード特典もご用意しています。

導入成功の三つのポイント

当社のプロジェクトを通じて見えてきた、生成AI導入を成功させるための重要なポイントは以下の通りです。

1. 段階的なアプローチでハードルを下げる

2. セキュリティルールの明確化

3. 実務に即したワークショップの実施

これらの詳細については第1回から第3回でご紹介してきました。今回は、実際に導入を検討される際の具体的な進め方について解説していきます。

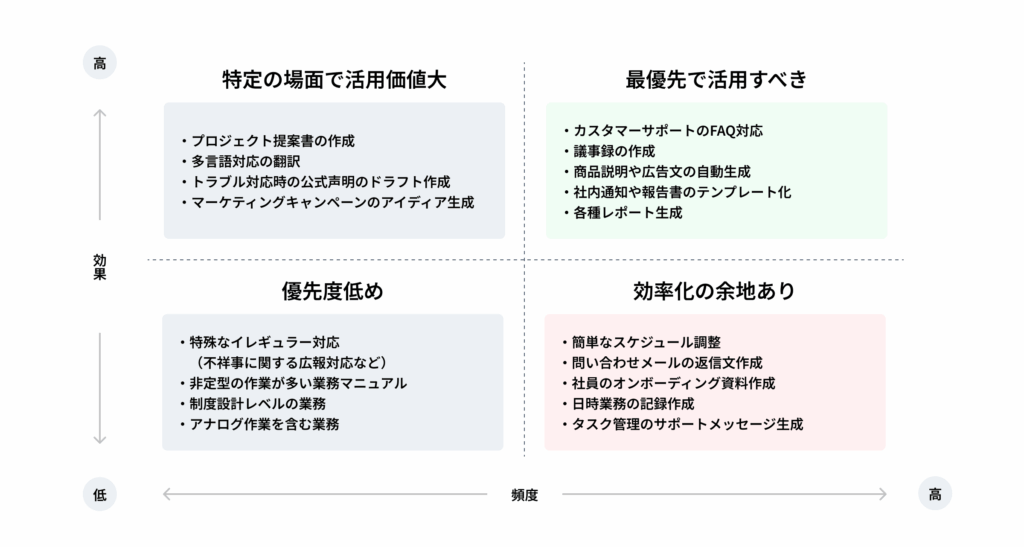

生成AI導入前に整理すべき三つの要件

当社の場合は、生成AIツールを試験導入したことがプロジェクトのきっかけでした。一方、多くの企業では「どんな生成AIサービスを選べばよいのか」という選定から始まることでしょう。ChatGPT、Gemini、Copilot、Claude、Perplexityなど、選択肢が多すぎて迷ってしまうのではないでしょうか。

そこで皆さんには、まず自社の要件を明確にすることから始めることをお勧めします。「何となく評判良さそうだから」ではなく、自社の状況に適したサービスを選定するため、以下の三つの観点で検討してみてください。

セキュリティ要件の整理

自社のセキュリティポリシーに基づいて、生成AIサービスに求める要件を明確にします。データの保存場所や期間、アクセスログの取得、利用端末の制限など、情報管理に関する基本要件をリストアップします。特に重要なのは、どの情報レベルまで生成AIに入力可能とするか、基準を定義しておくことです。これらの要件を明確にしておくことで、後の製品選定時に各サービスがこれらの要件を満たしているかを効率的に判断できます。

機能要件の整理

実現したい業務に必要な機能を洗い出します。基本的なテキスト生成から、画像・音声処理、インターネット検索連携、既存システム(Google WorkspaceやMicrosoft 365等)との連携まで、業務内容に応じて必要な機能を特定します。

コスト要件の確認

月額利用料、セキュリティオプション費用、運用にかかる人件費など、導入・運用の総コストを把握します。一般的に、基本プランは月額30ドル程度からとなっており、セキュリティ要件に応じて費用が変動します。

これらの要件を事前に整理することで、数多くある生成AIサービスの中から、自社に最適なものを効率的に選定できます。

主要サービスの比較と選定指針

これらの要件を整理した後は、いよいよサービス選定です。当社でも、以下の観点で検討を行いました。

既存環境との親和性を重視する

最もわかりやすい選定基準は、現在利用しているシステムとの相性です。Google Workspace利用企業なら Gemini、Microsoft 365利用企業ならCopilot、というように既存環境との親和性を重視することで、運用コストを抑えながら効果的な活用が可能になります。

特化機能の有無で判断する

生成AIサービスの中には、特定の機能に特化したものもあります。調査・情報収集が中心ならPerplexity、画像生成が重要ならDALL-Eなど、自社の主要業務に特化した機能があるかも重要な判断材料です。

生成AIサービス選びでは性能比較より相性を重視

生成AI分野は技術進歩が非常に早く、モデルの性能差はすぐに変化します。そのため、「現時点でどのサービスが最も優れているか」という観点で選ぶことにはあまり意味がありません。今日最高性能だったサービスが、来月には他社に追い抜かれている可能性もあるからです。それよりも、「自社の環境や要件に最も適しているか」という観点で選定することが重要です。

導入を成功させる実践ポイント

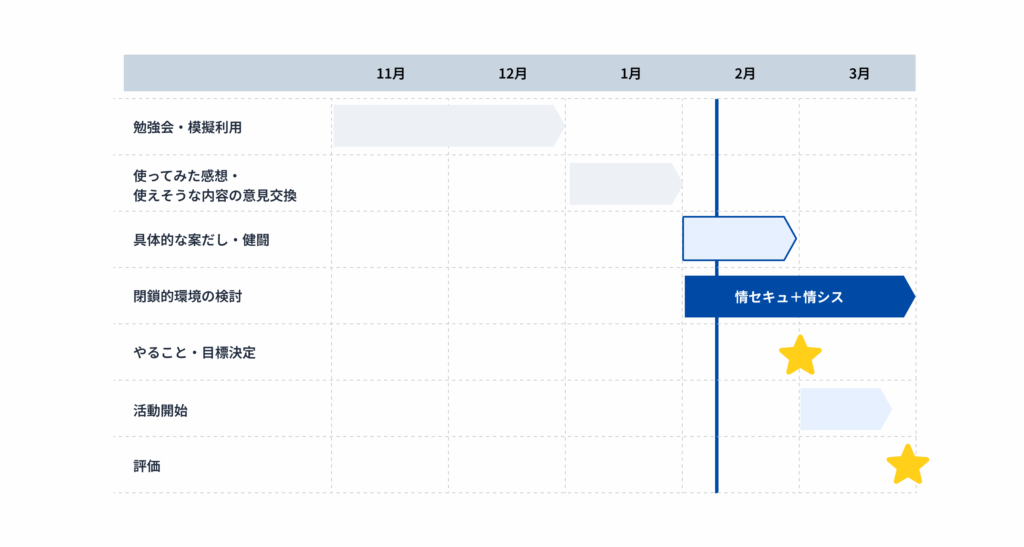

要件整理とサービス選定が完了したら、実際の導入に向けた準備を進めます。当社では今回のプロジェクトの経験から、生成AI導入を成功させるためには、以下の2つのポイントが重要であることがわかりました。

1. 利用率を上げる取り組み

生成AIツールを導入しても、社員が使わなければ効果は期待できません。当社では「導入浸透率100%」を目標に掲げ、週1回30分の勉強会を約2ヵ月間継続し、各部署の実際の業務に即した活用方法を一緒に検討するワークショップを実施しました。この結果、参加者全員が生成AIを業務で活用できるようになり、「1日1回は使っている」という状態を実現しました。

2. セキュリティ担保の徹底

企業での生成AI活用において、情報漏洩は会社として大きなリスクとなります。そこで当社では導入初期段階として「一般情報のみ利用可能」というシンプルなルールを設定し、個人情報や機密情報の入力を禁止しました。また、会社管理端末からのみ利用可能とし、個人端末での利用を禁止しています。明確なルールがあることで、従業員は「これなら安全に使える」という確信を持って生成AIを業務に取り入れることができ、積極的な活用が促進されました。

現在は次のステップとして、ログ管理機能やSSO環境など、より高度なセキュア環境の構築を進めています。各生成AI事業者のセキュアプランは高額なため、中小・中堅企業に最適な環境を費用対効果を考慮しながら検証中です。同時に、段階的に利用範囲を拡大できるよう、自社に合ったセキュリティガイドラインの策定も並行して進めています。

(図:セキュリティルールの画像などを入れる)

全社展開に向けた準備

当社では、バックオフィス部門での成功を受けて、全社展開に向けた準備を進めています。さらに、より機密性の高い情報も安全に扱える「セキュアな生成AI環境」の構築検討を進めており、これが実現すれば、現在はセキュリティ上の理由で利用が制限されている業務についても、生成AIの活用が可能になります。将来的には、広範囲な業務で通常利用できる環境の整備を目指しています。]

生成AI導入に一歩踏み出すには?

当社のプロジェクトが示すように、適切な導入プロセスと継続的な改善により、生成AIは大きな効果を実現できます。今や生成AIは、もはや「使えたら便利」なツールではなく、業務効率化には当たり前に活用すべき存在となりつつあります。

しかし、それでも「自社だけで導入を進めるのは難しい」「セキュリティ面で不安がある」「どこから手をつけてよいかわからない」と感じる企業もあるのではないでしょうか。

そうした企業の課題を解決するため、当社では今回のプロジェクトで得られたノウハウを活用した新しいソリューションを開発しました。生成AIを活用した企業向けサービスとして、より安全で手軽に生成AIの恩恵を受けられる仕組みを提供しています。

次回最終回では、この新しいソリューションについて、具体的な内容と効果をご紹介します。生成AI導入に関心はあるものの、一歩踏み出せずにいる企業の皆さんにとって、きっと参考になる内容をお届けできるはずです。