第1回:なぜ今、バックオフィスに生成AIなのか?

バックオフィス部門で生成AI導入へ

昨今、生成AIという言葉を耳にしない日はありません。ChatGPT、Geminiをはじめとする生成AIツールが急速に普及し、個人での利用から企業での本格活用まで、その可能性は大きく広がっています。

しかし、多くの企業の担当者は「生成AIが便利なのはわかるけれど、実際にどう業務で使えばいいのかわからない」「セキュリティが心配で一歩踏み出せない」「何から始めればいいか見当がつかない」といった悩みを抱えています。そんな中、「テクノロジーで仕事のカタチを変えていく」をミッションとするPSソリューションズでは、自社のバックオフィス部門で生成AI導入プロジェクトを実施し、驚くべき成果を上げました。

今回の連載では、当社がバックオフィス部門で実践した生成AI導入の3ステップとその具体的な成果、そして導入時の注意点などについて、5回にわたって詳しくご紹介します。バックオフィス部門での事例ではありますが、営業部門、製造部門、サービス部門など、あらゆる部署で応用可能な汎用性の高いアプローチです。

第1回となる今回は、なぜ今企業に生成AIが必要なのか、そしてプロジェクトの全体像について解説します。

なぜ今、企業に生成AIが必要なのか?

「生成AIが話題だが、自社での具体的な活用方法が見えない」――こうした声は、多くの企業で聞かれます。まずは、現場で実際に起きている業務課題から、生成AI導入の必要性を考えてみましょう。

中小企業のDXは道半ば

中小企業を取り巻く環境は厳しさを増しています。中小企業基盤整備機構が2024年12月に発表した「中小企業のDX推進に関する調査」では、DXに取り組む最大の課題として「ITに関わる人材が足りない」(25.4%)、「DX推進に関わる人材が足りない」(24.8%)が上位を占めています。

また、同調査によるとDXに取り組んでいる企業は42.0%にとどまり、多くの企業がデジタル化の途上にあります。さらに深刻なのは、人材が「不足している」「非常に不足している」と回答した企業のうち、DXによる人材不足解消を期待していない企業が46.6%と約半数を占めていることです。この構造的な問題が引き金となって、「デジタル化の遅れ」「業務効率化の停滞」といった課題が発生しています。

業務で発生する典型的な課題

人手不足に起因する具体的な業務課題を見てみると、以下のようなものが挙げられます。

●情報収集・調査業務の負担

新しい制度や競合他社の調査、業界動向の把握など、複数のサイトを確認して必要な情報をまとめる作業に多くの時間を要している。SaaS製品比較、労働法改正調査、業界動向把握など、どの部門でも発生。

●文書作成の時間的負担

報告書、提案書、マニュアル、規程など、ゼロから文書を作成する際に、構成を考え、適切な表現を選ぶ作業が大きな負担となっている。

●アイデア出しや企画立案の困難さ

イベントの企画、新しい制度の設計、業務改善案の検討など、創造性が求められる業務で「何から始めればよいかわからない」という状況に陥りがち。

●社内問い合わせ対応の負担

「パスワードを忘れました」「出張旅費規程ってどこ?」といった同じような質問への繰り返し対応で、本来業務が進まない状況が続いている。

●専門知識を要する業務の負担

法改正への対応、システム比較検討、セキュリティ対策など、専門知識が必要な業務で外部の専門家に頼らざるを得ない状況が多発している。

このような状況の背景には、限られた人員で多岐にわたる業務を担当しなければならず、一つ一つの作業に十分な時間をかけられないという現実があります。どの部門でも共通して「時間がかかる業務」「繰り返し発生する作業」「専門知識が必要な業務」への対応に追われているのが実情です。

生成AIがもたらす解決可能性

生成AIは、これらの課題に対して以下のような解決策を提供できます。

●情報収集の効率化

インターネット検索では時間のかかる情報収集を、生成AIにより短時間で実行可能です。複数のサイトを行き来して情報を整理する手間が不要になり、必要な情報がまとめて提示されるため、調査業務の大幅な時間短縮につながります。

●文書作成の支援

ゼロから文書を作成するのではなく、AIが生成した下書きを基に修正・調整することで、大幅な時間短縮を実現できます。「何から書き始めればよいかわからない」という悩みが解消され、構成や表現に悩む時間を大幅に削減できます。

●アイデア出しのサポート

企画書や提案書の構成案、イベントの企画案など、創造性が必要となる業務でアイデアを出してくれます。「良いアイデアが浮かばない」という状況でも、AIとの対話を通じて新たな視点や発想のヒントを得られます。]

つまり、生成AIは単なる効率化ツールではなく、人間の創造性を補完し、より付加価値の高い業務に集中できる環境を作り出すパートナーとしての役割を果たすのです。

PSソリューションズ社内プロジェクトの全体像

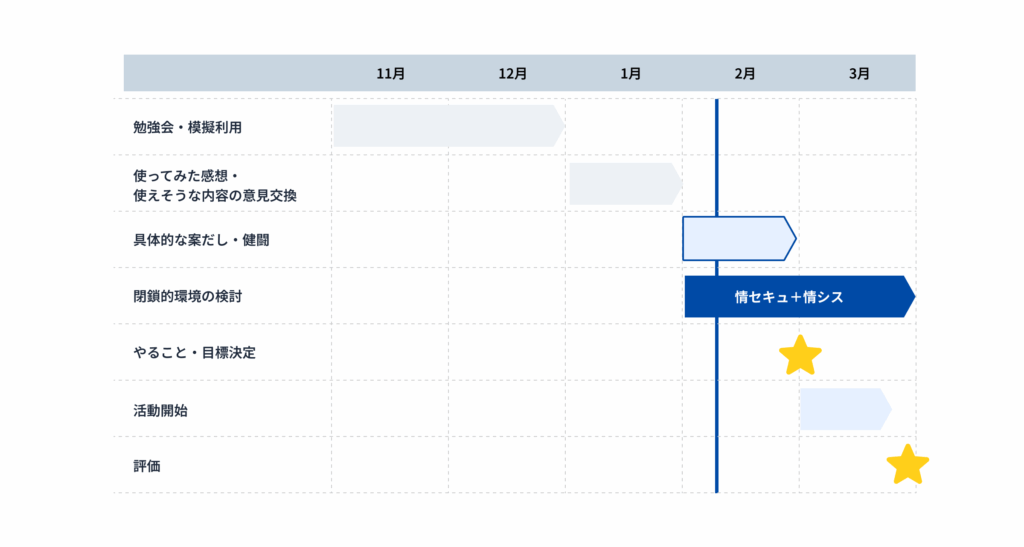

さて当社では、2024年度下期(2024年10月〜2025年3月)の約6ヵ月間にわたって、バックオフィス部門を対象とした「生成AI×バックオフィス」業務支援プロジェクトを実施しました。

プロジェクト立ち上げの背景

プロジェクトが始まったきっかけは、生成AIツール試験導入に合わせた社内導入でした。プロジェクト開始前、社員の生成AIの活用状況にばらつきがありました。申請手続きを経て業務で使用している社員もいれば、個人的にChatGPTを使い倒している社員もいる、また一方で生成AIに全く触れたことがない社員もいました。そのため、参加者からは次のような声も聞かれました。

「プライベートで使ったことはあるけれど……仕事でどう活用すればいいの?」

「セキュリティ面は大丈夫?」

「そもそも何ができるのかよくわからない」

このような課題を解決するため、単純にツールを導入するだけでなく、段階的な学習プログラムと実践的なワークショップを組み合わせたプロジェクトがスタートしました。

プロジェクトの概要

対象部署は、人事課、総務課、財務経理課、情報システム課、情報セキュリティ管理課、広報課の合計11名。プロジェクトチームはリーダー1名、推進担当1名で結成。プロジェクト開始時に以下の具体的な目標を設定しました。

【生成AI導入の目標】

●導入浸透率100%の達成:参加者全員が生成AIを業務で活用できるようになること

●各課一つ以上の活用事例創出:各部署で実際に効果の出る活用事例を作ること

●業務効率化と品質向上の実現:作業時間削減だけでなく、成果物の質向上も目指すこと

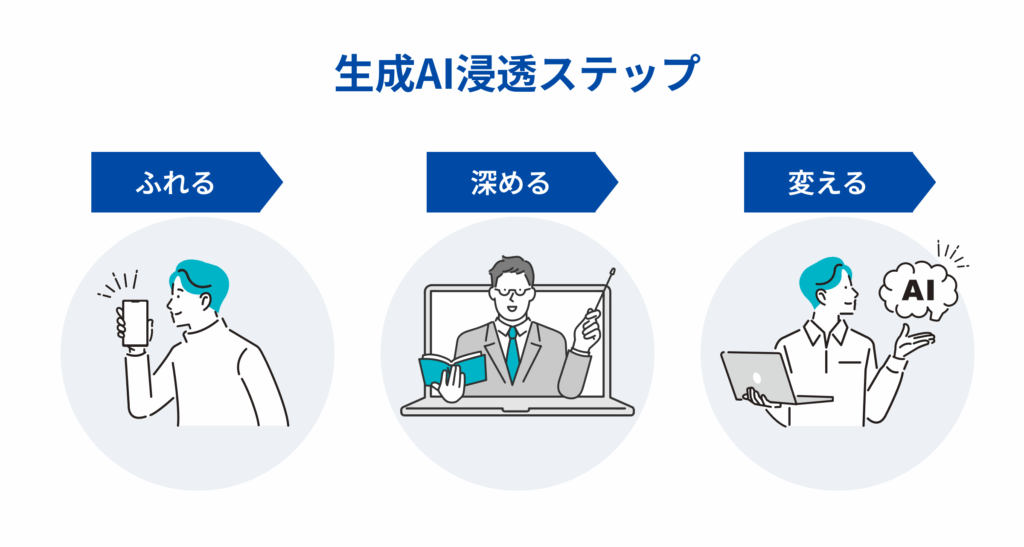

生成AI浸透の3ステップ

生成AIの導入・浸透は、以下の3段階で進めることにしました。

●ステップ1「触れる」:気軽に生成AIに触れてみる

まずは仕事以外の場面で生成AIに慣れ親しむ。夕飯のレシピを考えてもらったり、英会話の練習に使ったりと、プライベートでの活用を通じて心理的なハードルを下げることが目的。

●ステップ2「深める」:使い方を深める

週1回30分の勉強会を通じて、効果的なプロンプト(AIへの指示文)の書き方を学習する。Google検索とは異なる生成AIの特徴を理解し、より精度の高い回答を得るためのコツを身につける。

●ステップ3「変える」:実際の業務をAIで変えていく

各部署の業務内容をヒアリングし、生成AIを活用できる業務を特定。セキュリティ要件を満たす範囲で、実際の業務プロセスに生成AIを組み込んでいく。

これらのステップで具体的に何をやったかは、次回以降の記事で詳しく解説します。

なぜ段階的なアプローチが重要なのか

どんなに優れた技術でも、利用者が十分に理解し、安心して使えるようになるには一定の時間が必要です。特に生成AIは、「自然言語での対話」という新しいインターフェースを持つツールであり、慣れるまでに個人差があります。

当社の取り組みのポイントは、いきなり業務での活用を求めるのではなく、プライベートでの利用から始めていることです。これにより従業員は、「失敗しても大丈夫」という安心感の中で、生成AIを利用してその特性を理解できます。

また、企業での生成AI活用において重要な要素の一つがセキュリティです。生成AIサービスの多くはクラウド型で提供されており、入力された情報が外部のサーバーで処理されるため、機密情報や個人情報が意図せず外部に流出するリスクがあります。さらに、入力情報がAIの学習データとして利用されてしまう可能性もあります。

そこで当社では、プロジェクト開始時から利用可能な情報の範囲を明確に定義し、段階的に活用範囲を広げるアプローチを取りました。最初は一般公開されている情報のみを扱い、機密性の高い社内情報は生成AI利用の対象外とすることで、リスクを最小限に抑えながら効果を実感できる環境を構築しました。

次回第2回では、生成AI導入3ステップのうち「ステップ1 触れる」と「ステップ2 深める」について、具体的な実施内容と参加者の反応を紹介します。また、第2回以降の記事では、読者の皆様に役立つチェックリストなどの無料ダウンロードをご用意しています。ぜひ次回もご覧ください。